Türkischer Ultranationalismus im TikTok-Monitoring: Themen und Schwerpunkte

22.5.20242. Blogpost im Projekt TREX

Seit 2023 widmet sich modus|zad mit dem Projekt TREX (Transnationale rechtsextreme und ultranationalistische Bewegungen in (post)migrantischen Gesellschaften: Monitoring relevanter Akteur*innen und Weiterentwicklung praktischer Ansätze) dem türkischen Ultranationalismus in Deutschland. Die gewonnenen Erkenntnisse über die Szene in Deutschland und ihre Entwicklung werden in einer vierteiligen Blogpost-Reihe der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Anknüpfend an den ersten Blogpost (März 2024), der das methodische Vorgehen des Monitorings vorstellt, ermöglicht dieser zweite Blogpost erste Einblicke in gängige Narrative und Themen des Feldes. Das Vorgehen der Untersuchung ist explorativ – das bedeutet, dass die Analyse und Clusterung der abgebildeten Themenschwerpunkte von den Inhalten der Kanäle ausgeht. Die bisherigen Erkenntnisse ergeben sich aus der Analyse von ca. 150 bis 200 beobachteten Kanälen, von denen ca. 33 dieser Kanäle aufgrund kontinuierlicher, ultranationalistischer Inhalte besonders auffielen. Die ausgewählten Inhalte weisen stets einen Deutschlandbezug auf, indem z.B. die deutsche Sprache verwendet wird oder themenbezogen zu Deutschland gesprochen wird. Damit wird die Auswahl etwas eingegrenzt und die Relevanz für die Präventionspraxis in Deutschland gewährleistet. Aus Sicherheits- und Datenschutzgründen werden namentlich identifizierbare Organisationen, Personen und Accounts weder genannt noch bildlich dargestellt.

Debatten im Kontext des türkischen Ultranationalismus werden nicht nur im Analogen, sondern auch im Digitalen ausgetragen – und sind vor allem auf der populären Plattform TikTok präsent. So wird beispielsweise das Symbol der „Grauen Wölfe“ in einem Beitrag über den Fußballer Mesut Özil diskutiert. Die Überschrift des Beitrags, der sein Tattoo mit dem heulenden Wolf und der Fahne mit den drei Halbmonden zeigt, lautet: „MESUT ÖZIL ZEIGT RECHTSEXTREMES TATTOO!“. In den Kommentaren ist ein gemischtes Publikum zu erkennen: Ein Teil lobt Özil für seinen „Nationalstolz“ („Özil bester Mann, er steht zu seinem Volk“), ein Teil fühlt sich verpflichtet, die „wahre“ Bedeutung des grauen Wolfes zu erklären („Der graue Wolf ist das Nationaltier der Türkei, das ist genauso, als wenn ein Albaner den Adler macht“), ein Teil richtet den Blick auf den deutschen Rassismus („Ihr habt ihn doch fertig gemacht, obwohl er alles für euch gegeben hat. Stark Özil, weiter so Özil.“) und ein anderer Teil kritisiert Özil als türkischen Volksverräter („Aber ein Leben lang für Deutschland gespielt noch ein schönes Tor gegen Türkei geschossen“). Diese unterschiedlichen Reaktionen zeigen, wie divers die Sichtweisen auf das Themengebiet sind und wie wichtig es ist, TikTok als Austragungsort solcher Debatten in den Fokus zu rücken.

Narrative und Themen – Schwerpunkte

Vertreter*innen des türkischen Ultranationalismus profitieren von der Möglichkeit der globalen Vernetzung auf Online-Plattformen, um ihre Narrative zu verbreiten und Sympathisant*innen zu mobilisieren. „Graue Wölfe“ (türk.: Ülkücüler: Idealist*innen) ist die am häufigsten verwendete Bezeichnung für türkische Ultranationalist*innen, deren Ideologie in der digitalen Welt mit bestimmten Begriffen, Symbolen, Slogans etc. zum Ausdruck kommt. Bei näherer Betrachtung der TikTok-Szene wird deutlich, dass es nicht „den“ türkischen Ultranationalismus gibt, vielmehr existieren verschiedene Richtungen und damit auch verschiedene ideologische Ausprägungen. Die Ergebnisse des Monitorings zeigen, dass vor allem zwei Strömungen auf TikTok besonders geläufig sind. Diese werden sowohl von männlichen Jugendlichen (13-18 Jahre) als auch von jungen Erwachsenen (18+ Jahre) vorwiegend vertreten und sind zugleich personenkultgeprägt. Dabei handelt es sich zum einen um den islamisch geprägten Ultranationalismus (türkisch-islamische Synthese)1, für dessen Anhängerschaft aktuell Recep Tayyip Erdoğan als Autoritätsperson gilt. Zum anderen handelt es sich um jene Form des Ultranationalismus, die sich stark auf die türkische Ethnie und Nation (Panturanismus)2 bezieht und Elemente des türkischen Nationalstolzes, wie der hohe Stellenwert von Polizei und Militär, das Symbol des Wolfs und ein Personenkult, wie der um Alparslan Türkeş3 und Mustafa Kemal Atatürk4, im Vordergrund stehen. Auf diese wird im Verlauf des Blogposts näher eingegangen. Die analysierten Inhalte auf der Plattform zeigen eine inhaltliche Zweiteilung der Ausrichtung der User*innen, die sich Pro-Atatürk oder Pro-Erdoğan positionieren. So führen sie einen politischen Diskurs, der in der Türkei präsent ist, auf TikTok weiter, in dem sich die säkulare Staatsordnung Atatürks und die islamisch orientierte Politik Erdoğans als Rivalen gegenüberstehen.5

Neben den politischen Auseinandersetzungen sind auch Persönlichkeiten der organisierten Kriminalität sowie das Thema Kampfsport mit dem Phänomenbereich verknüpft. Diese Inhalte erzielen v.a. von Jugendlichen eine hohe Anzahl an Likes. In diesem Kontext zeigt das Monitoring, dass der Raum Nordrhein-Westfalen häufig genannt wird. Obwohl auf den ersten Blick eine starke Bildsymbolik des türkischen Ultranationalismus zu erkennen ist, fällt bei näherer Betrachtung auf, dass dessen Inhalte und Narrative nicht den Fokus des Contents bilden. Vielmehr werden Themen aus ihrer Alltagswelt wie z.B. Sportwettkämpfe oder Barbesuche thematisiert. In der Regel ist aus den Beitragsinhalten der organisierten Kriminalität und der Kampfsportszene keine Sympathie mit der aktuellen Politik oder politischen Akteur*innen der Türkei erkennbar. Dennoch wird die Symbolik des „Wolfsgrußes“ in der Szene verwendet, was auf eine allgemeine Sympathie für den türkischen Ultranationalismus und seine Vordenker*innen hindeuten kann.

Ein weiterer Themenkomplex ist der Konflikt um die Region „Kurdistans“. Territorial wird dessen Teilgebiet ab Südost- und Ostanatolien der heutigen Türkei beschrieben und kann allein durch die Verwendung des Begriffs „Kurdistan“ eine Gewaltbereitschaft innerhalb der ultranationalistischen Szene hervorrufen. Auch löst der Begriff online starke verbale Erregung der ultranationalistischen Community aus. So sind wertende Beiträge gegenüber der „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK: Partiya Karkerên Kurdistanê)6 auf TikTok zu finden, in denen diese als Feinde der Türkei inszeniert werden, deren Hauptziel es sei, die Türkische Republik zu teilen, um einen eigenen Staat zu gründen. Ebenfalls werden Europa, die USA und Israel als Feindbilder dargestellt, die es auf die Türkei abgesehen hätten und von den Ultranationalist*innen zusammenfassend als „der Westen“ bezeichnet werden. In diesem Zusammenhang ist eine Parallele zwischen den TikTok-Narrativen und der derzeitigen anti-westlichen Haltung Erdoğans auf politischer Ebene zu erkennen. Denn auch er verwendet den Begriff „der Westen“, um die USA und Europa zu beschreiben, und bezeichnet sie als „Hauptschuldige hinter den Massakern, die sich in Gaza abspielen“.7 In Bezug auf Israel verwendet er Begriffe wie „Terrorstaat“ und „unmoralisch“, was seine starke Abneigung gegenüber dem „Westen“ und Israel zum Ausdruck bringt und sich in den untersuchten TikTok-Inhalten widerspiegelt.

Symbole

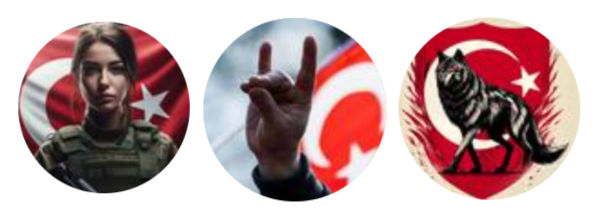

Um türkischen Ultranationalismus erkennen und einordnen zu können, ist es wichtig die szenetypischen Symbole und Erkennungszeichen, die online durch die Verwendung von „Emojis“ und Bildelementen weit verbreitet sind, benennen zu können. Aus dem Monitoring konnte festgestellt werden, dass es einige typische Symbole gibt, die durch alle unterschiedlichen Ausrichtungen hindurch, in allen Themenschwerpunkten und bei Nutzer*innen, die verschiedensten Stufen an Radikalität zu erkennen geben, verwendet werden. Typische Symbole sind der Wolfsgruß (🤘), der Wolfskopf (🐺), das Kürzel für die Türkei (🇹🇷), der Schriftzug „Türke“ (𐱅𐰇𐰼𐰰) mit dem „Orchon-Rune“-Alphabet (alttürkisches Alphabet) und die türkische Flagge in Kombination mit einem Symbol im Profil (Wolfsgruß, Soldat*in, Wolf). Es liegt nahe, dass damit mindestens ein Nationalismus ausgedrückt werden soll. Dass dahinter die Intention steht, sich zu extremistischem Gedankengut zu bekennen, kann jedoch nicht beobachtet werden. Im Rahmen des TREX-Monitorings werden die untersuchten Accounts detailliert nach der Art und Weise der Verwendung visueller Elemente kategorisiert, um einerseits mögliche Muster der Ausrichtungen auf TikTok zu erkennen und andererseits einen weiter gefassten Rahmen der Szene bestimmen zu können.

Ultranationalistische pro-Erdoğan Szene

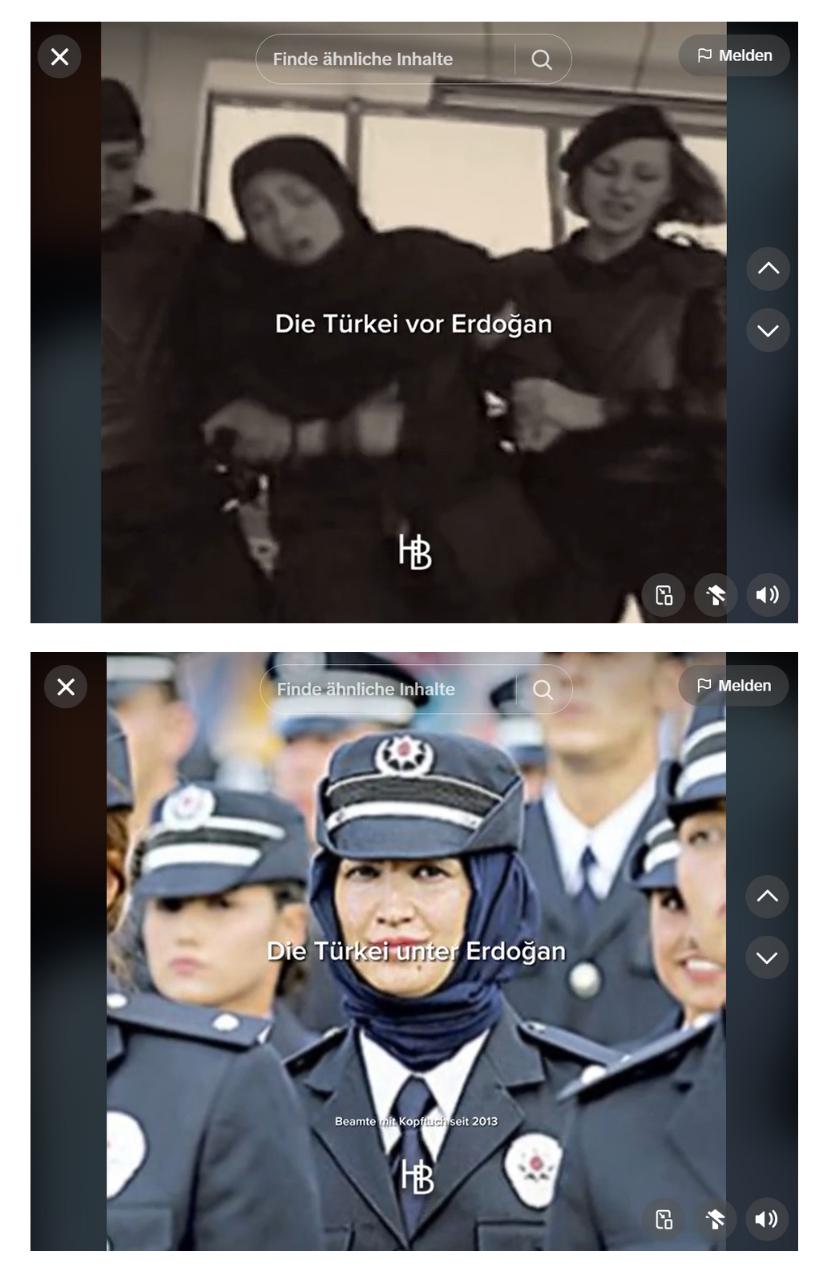

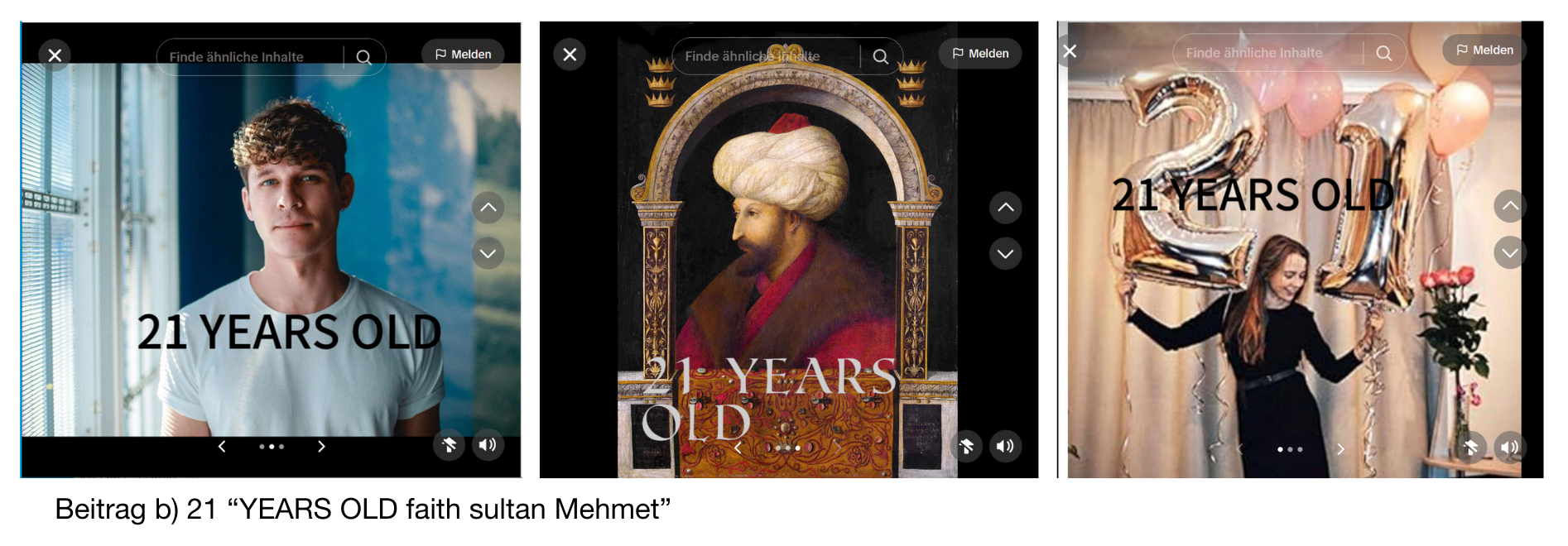

Bei Accounts, die türkisch-nationalistische Aussagen aufweisen und Symbole wie den „Tauhid“8 (☝🏽), die schwarze Fahne (🏴)9 oder das Wappen des Osmanischen Reiches im Profil verwenden, ist meist eine religiöse Ausrichtung von erkennbar, in der der Islam im Vordergrund steht. In Verbindung damit finden sich in den Inhalten dieser Accounts meist positive Beiträge zu Erdoğan, die Verehrung osmanischer Sultane wie Fatih Sultan Mehmet II. und Abdülhamid II., die auch von Erdoğan geschätzt werden, sowie eine Sehnsucht nach dem Osmanischen Reich, das auf Weltkarten gezeigt wird. Beispielsweise stößt ein TikTok-Beitrag mit einer bildlichen Gegenüberstellung von Fatih Sultan Mehmet II. als 21-Jähriger und heutigen weiß-gelesenen Altersgenoss*innen auf große Aufmerksamkeit, wie die hohe Anzahl der Likes zeigt.10 Die erfolgreiche Eroberung Konstantinopels durch den damals 21-jährigen Fatih Sultan Mehmet II. soll Stolz und Respekt auslösen, während im Vergleich die heutigen 21-Jährigen negativ bewertet werden, weil sie sich angeblich eher dem Feiern und dem Alkoholkonsum hingeben und keine zielbewussten Ambitionen zeigen würden. Neben der Intention, die Macht und Stärke der Osmanen darzustellen, wird in solchen Beiträgen gleichzeitig die Abwertung der nicht-muslimischen und „weißen“ Gesellschaft sichtbar. Auch in anderen Beiträgen (a&b) wird bewusst nach demselben Muster Bildmaterial aus unterschiedlichen Zeiten und Situationen als Vergleich nebeneinandergestellt. In beiden Beiträgen, die unabhängig voneinander veröffentlicht wurden, richtet sich die besondere Aufmerksamkeit auf junge, „weiße“, nicht-muslimische Frauen, deren Verhalten vermutlich als „unmoralisch“ (a) und „unreif“ (b) dargestellt werden soll, da sie nicht dem traditionellen Frauenbild des autoritären und patriarchalischen Charakters des türkischen Ultranationalismus entsprechen. Die misogynen Genderaspekte und traditionellen Rollenbilder der Ideologie des türkischen Ultranationalismus werden in beiden Beiträgen deutlich.

Generell lässt sich feststellen, dass die Kontoinhaber*innen mit überwiegend religiös bezogenen Beiträgen in gleichem Maße eine Verherrlichung des Osmanischen Reichs zum Ausdruck bringen und zudem eine Sympathie für Erdoğan hegen. Die Relevanz von Religion schlägt sich in diversen Beiträgen in unterschiedlichen Themenbereichen nieder. Mal geht sie mit einer Warnung einher, keine uneheliche Beziehung einzugehen, mal mit der Anweisung an muslimische Frauen, sich bedecken zu müssen und mal mit einer Erinnerung an das Individuum, Schicksalsschläge als Gottes Prüfung anzuerkennen. Die Verknüpfung des religiösen Charakters und der Zustimmung zu Erdoğan wird z.B. durch Beiträge zu Erdoğans Auftreten als religiöse Person in Moscheen und auf diversen Veranstaltungen verfestigt. Parallel dazu werden Beiträge zu osmanischen Sultanen wie z.B. Abdülhamid II. veröffentlicht, die Erdoğan in seinen politischen Reden positiv darstellt. Demnach liegt vor allem bei diesem Teil der Szene der Schwerpunkt auf den Islam, Erdoğan11 und dem Osmanischen Reich und wird durch den religiösen Aspekt als türkisch-islamische Synthese12 beschrieben.

Zusätzlich zum religiösen Charakter zeigt sich eine ablehnende Haltung gegenüber dem „Westen“, Atatürk und seiner noch bestehenden Partei CHP (Republikanische Volkspartei), die als Feinde des Islams und „Vaterlandsverräter“ dargestellt werden. Im Gegensatz dazu wird Erdoğan als „Beschützer“ der Türkei, der islamischen Welt und des Islams dargestellt, womit seine Verehrung deutlich wird. Inhalte mit überdurchschnittlich vielen Likes13 thematisieren Ereignisse wie den Putschversuch vom 15. Juli 2016, das Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen in den 1990 er Jahren in der Türkei, Erdoğans harsche Kritik an Deutschlands Loyalität zu Israel oder seine Verehrung des Osmanischen Reiches. Generell fällt auf, dass die mehrheitlich Pro-Erdoğan eingestellten Accounts Atatürk ablehnen und Erdoğans Rhetorik und Konflikte auf der Plattform fortführen.

Türkischer Ultranationalismus – Panturanismus

Die zweite, im Monitoring identifizierte Richtung bildet wie zuvor erwähnt der „panturanistische“ Ultranationalismus, der als Hauptmerkmal das Türkentum als Volkseinheit definiert. Auch bei dieser Abspaltung ist eine Hinwendung zu historischen Ereignissen zu erkennen, bei der die Stärke und Macht des türkischen Volkes thematisiert werden.

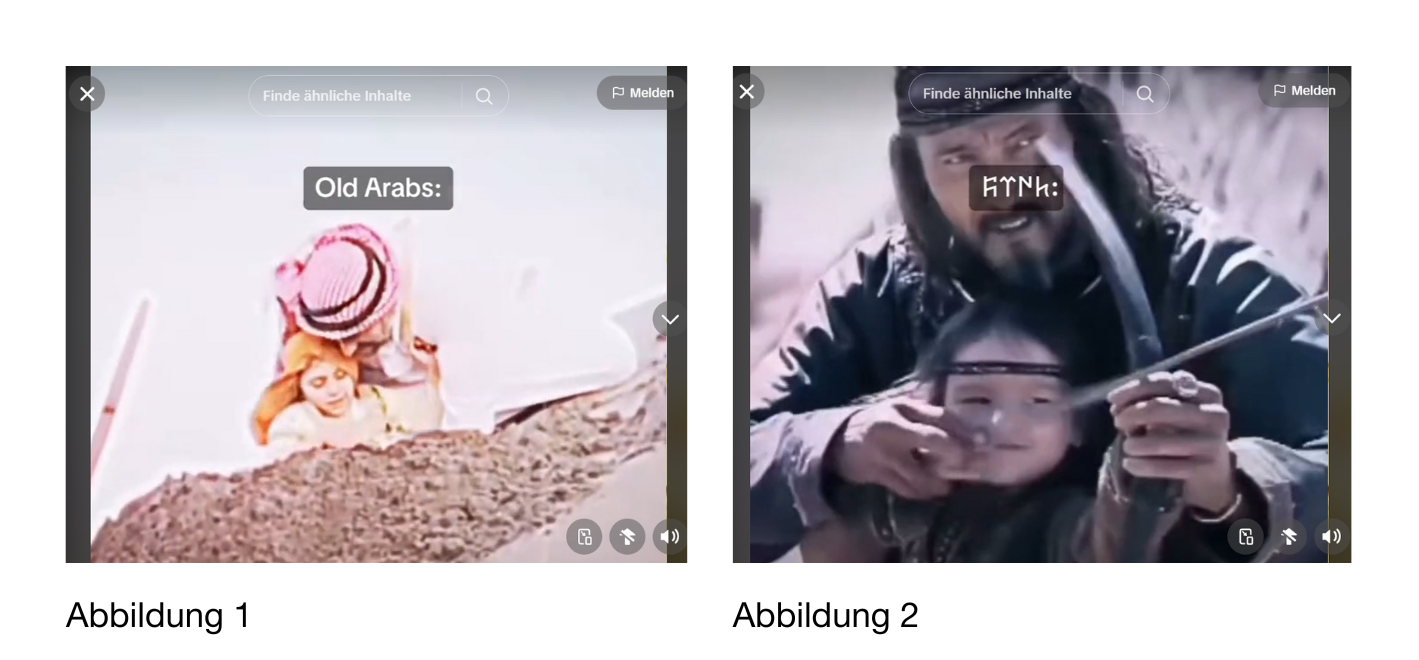

Der Unterschied zur Pro-Erdoğan-Szene besteht darin, dass sich der Content meist mit Ereignissen vor der Islamisierung der Turkvölker beschäftigt –ein Account erwähnt beispielsweise die gewonnene alttürkische „Schlacht von Baideng“17 im Jahr 200 v. Chr. Außerdem werden in der Online-Präsenz dieser Abspaltung vor allem die türkische Fahne mit dem Wolfskopf, der jaulende Wolf, nationale Feiertage oder türkische Herrscher/Krieger aus vorislamischer Zeit dargestellt. Eine Abneigung bzw. Abwertung der arabischen Völker ist zu beobachten, indem auf das vorislamische Arabien verwiesen wird, wo das lebendige Begraben von weiblichen neugeborenen stattgefunden habe (siehe Abb. 1). Im Gegensatz dazu wird die türkische Tradition vor der Annahme des Islams gezeigt, in der die Mädchen zu Kriegerinnen ausgebildet wurden (Abb. 2). Damit wird auf die angebliche zivilisatorische Rückständigkeit der arabischen Völker hingewiesen, die erst der Aufforderung einer Religion (des Islam) bedurften, um diese Gewohnheit aufzugeben, während die Turkvölker schon vor der Annahme des Islam „zivilisiert“ waren und keiner religiösen Aufforderung bedurften, um die angebliche Gleichberechtigung von Mann und Frau durchzusetzen. Daher taucht der Islam in diesem Milieu eher selten oder gar nicht auf und wird in einigen Beiträgen als Religion der Araber bezeichnet. Eine muslimische Identifikation ist also selten und wenig vorhanden, tritt aber hin und wieder auch bei Accounts mit einem panturanistischen Schwerpunkt auf. Vielmehr wird auf türkische Völker (Uigur*innen, Tatar*innen, etc.) und Staaten (Usbekistan, Turkmenistan, etc.) in der Welt hingewiesen und eine Weltkarte mit dem Reich der Großtürken abgebildet. Persönlichkeiten wie Atatürk und Alparslan Türkeş (Gründer der ultranationalistischen Partei MHP) werden in dieser Gruppe ebenso häufig positiv hervorgehoben wie die Polizei und auch das Militär. Begriffe wie „göktürk“ (Kök-Türken)18, „Turan“ (Heimat der Türken)19 und „bozkurt“ (grauer Wolf) werden ebenfalls häufig verwendet.

Organisierte Kriminalität / Kampsportszene

Über die beiden oben dargestellten inhaltlichen Ausrichtungen der ultranationalistischen Szene hinaus ist anzumerken, dass sowohl Strukturen der organisierten Kriminalität als auch Teile der Kampfsportszene des Boxens online Symbole des türkischen Ultranationalismus verwenden. Einige dieser Akteur*innen stellen sich mit Wolfsgruß und türkischer Fahne dar und weisen weder eine mehrheitliche Pro-Erdoğan- noch eine Pro-Atatürk-Orientierung auf, stoßen aber bei Jugendlichen auf große Sympathie, wie sich in den Kommentaren zeigt. Allerdings ist der Zuspruch zu den beiden Szenen nicht homogen. Während bestimmten Sportler aus dem Boxsport von Jugendlichen mehrheitlich anerkannt und respektiert werden, ist die Verehrung von Akteuren der organisierten Kriminalität eher ambivalent. Zwar werden sie von der Mehrheit der Jugendlichen idolisiert und geachtet, doch gibt es auch eine, in ihrem Umfang kleinere Gruppe von Jugendlichen, für die sie belustigend wirken. Eine weitere Beobachtung aus dem Monitoring deutet auf eine gewisse Nähe zwischen Boxsportlern und Akteuren der organisierten Kriminalität hin, die anhand von Bildern öffentlicher Boxkämpfe und privater Aufnahmen aus dem Nachtleben (Bar-/Clubbesuche) auf TikTok festgestellt werden kann. Inwieweit die beiden Szenen miteinander verwoben, sind bzw. in welchem Rahmen sie kooperieren, kann jedoch noch nicht festgestellt werden.

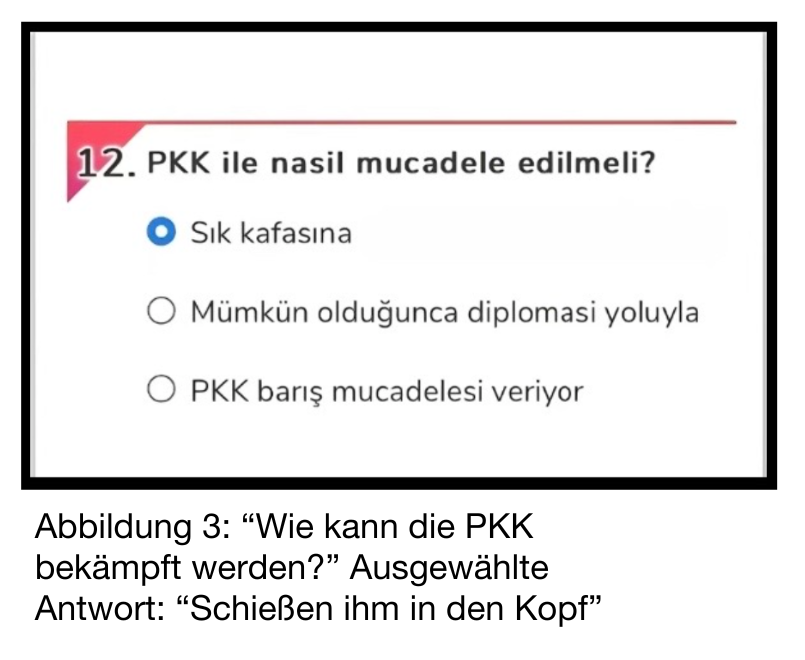

Anti-PKK Content

Weiterhin wird TikTok von einigen Accountinhaber*innen auch als Plattform für verbale Auseinandersetzungen und Diskussionen genutzt, um ihre Abneigung gegenüber der kurdischen PKK zu verdeutlichen. Abwertung und Misstrauen gehen dabei mit Drohungen wie „intikam“ („Rache“), „O Intikam alınacak“ („Wir werden uns rächen“) einher. Diese Drohungen werden in der Regel nach Militäroperationen ausgesprochen, bei denen türkische Soldaten im Einsatz gegen die PKK ums Leben gekommen sind.

Weiterhin wird TikTok von einigen Accountinhaber*innen auch als Plattform für verbale Auseinandersetzungen und Diskussionen genutzt, um ihre Abneigung gegenüber der kurdischen PKK zu verdeutlichen. Abwertung und Misstrauen gehen dabei mit Drohungen wie „intikam“ („Rache“), „O Intikam alınacak“ („Wir werden uns rächen“) einher. Diese Drohungen werden in der Regel nach Militäroperationen ausgesprochen, bei denen türkische Soldaten im Einsatz gegen die PKK ums Leben gekommen sind.

Fazit

Letztlich lassen sich auf TikTok zwei Abspaltungen des türkischen Ultranationalismus erkennen, bei denen zum einen eine religiöse und zum anderen eine ethnische Schwerpunktlegung erkennbar ist. Diese beiden Cluster sind jedoch nicht strikt voneinander zu trennen, weshalb beide Strömungen teilweise auch in Kombination auftreten. Den gemeinsamen Nenner sämtlicher Orientierungen, Strukturen und Altersgruppen der Szene bildet jedoch der Konsens um die Türkei als Nation, die als starkes und unzerstörbares Gebilde dargestellt wird. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass verschiedene Themen und Elemente, ob Symbole oder Ereignisse, im Zusammenhang mit der türkischen Geschichte diskutiert werden. Dies deutet darauf hin, dass ein Interesse und Bedürfnis von Jugendlichen türkischer Herkunft an der türkischen Geschichte bestehen. Allerdings orientiert sich das reproduzierte Wissen wenig an historischen Fakten, sondern eher an den Erzählungen Erdoğans. Dabei fällt besonders auf, dass die MHP, die aktuell mit Erdoğans AKP koaliert und regiert, bzw. der aktuelle Parteivorsitzende Devlet Bahçeli kaum oder gar nicht mit nationalistischen Themen in Verbindung gebracht wird, sondern sich die Aufmerksamkeit stattdessen auf Erdoğan richtet, der neben seiner religiösen Haltung auch einen Platz in der ultranationalistischen Szene einnimmt.

Das Projekt TREX wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

Fußnoten

- Vgl. modus|insight 2024, S. 6-8. ↩︎

- Vgl. ebd. S. 7. ↩︎

- Parteigründer und „Führer“ der „Nationalistischen Bewegung“ (MHP: Milliyetçi Hareket Partisi) ↩︎

- Staatsgründer der türkischen Republik (1923). ↩︎

- Die AKP (Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, Vorsitzender: Recep Tayyip Erdoğan) versteht sich als konservativ-demokratische Partei und vertritt einen islamischen Charakter, der die Säkularisierungspolitik Atatürks ablehnt und das aktuelle Präsidialsystem befürwortet. Die CHP (Republikanische Volkspartei, Parteigründer Mustafa Kemal Atatürk) hingegen als größte Oppositionspartei, ist das Gegenpol der AKP-Regierung und strebt danach die parlamentarische Demokratie wieder einzuführen. Die Rivalität der beiden Parteien färbt auch auf deren Sympathisant*innen ab, so dass sich daraus eine Spaltung innerhalb der türkeistämmigen Gesellschaft formierte. Vgl. Aydın 2023, in: Bundeszentrale für politische Bildung (03.05.24) aus: Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP); Cumhuriyet Halk Partisi (CHP); vgl. Nurtsch 2023, in: Qantara (03.05.24) aus: 100 Jahre Türkische Republik.; vgl. Steiner 2023, in: BR24 (03.05.24)aus: Erdoğan zementiert seine Macht. ↩︎

- „Kurdistan Workers’ Party“, Britannica (03.05.24). ↩︎

- Vgl. Höhler 2023, in: Berliner Morgenpost (06.05.24) aus: Erdoğan: Westen ist Hauptschuldiger des Nahostkonflikts. ↩︎

- Bezeichnet im Islam die Einheit Gottes/den Monotheismus, vgl. D.B. Macdonald, „Tawḥīd“ (03.05.24) aus: Brill. ↩︎

- Der schwarze Banner mit dem islamischen Glaubensbekenntnis wurde im Verfassungsschutzbericht 2022, der islamistischen Organisation, Islamischer Staat (IS) zugeordnet, vgl. Verfassungsschutzbericht Hamburg 2022, in: Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg (07.05.24). ↩︎

- 733 Likes, durchschnittliche Like-Anzahl von Beiträgen des Accounts liegt bei 350-500 Likes. ↩︎

- Für mehr Einblick bzgl. Erdoğans Politik, vgl. Çopur 2018, in: Bundeszentrale für politische Bildung (03.05.24). aus: Die Türkei im Nahen Osten. ↩︎

- Vgl. modus|insight 2024, S. 6-8. ↩︎

- Zwischen ca. 80.000-500.000 Likes. ↩︎

- Definition (arabisch) „astaghfiru llāh“: „Ich bitte Allah um Vergebung“, vgl. arabdict, Verweis auf die Modernisierungsmaßnahmen nach Gründung der Türkischen Republik (1923), indem der Islam aus dem öffentlichen Raum in den privaten Raum verschoben wurde. ↩︎

- Definition (arabisch) „shirk“: Im Islam, Götzendienst, Polytheismus und die Verbindung von Gott mit anderen Gottheiten, vgl. Britannica (03.05.24)., Zusammenführung von „Atatürk“ und „shirk“: „Atashirk“ Darstellung von Atatürk als anti-Muslim. ↩︎

- Definition (arabisch) „kāfir“: Satan, Sünde, vgl. Britannica (03.05.24). ↩︎

- Für zusätzliche Informationen vgl. „Xiongnu“. New World Encyclopedia (03.05.24) ↩︎

- „Göktürkler“, New World Encyclopedia (10.05.24). ↩︎

- „Ṭurān“, Encyclopaedia Iranica (10.05.24). ↩︎